Reportage ボクシングルポ Reportage ボクシングルポ

|

|

-2- |

アリが羽田空港に着いたのは6月16日の夕刻だった。空港の玄関口に横付けされた純白のロールスロイスにアリが乗り込み、宿舎の新宿・京王プラザへと向かうと、アリの車をガードするようにつづいた車は18台に及んだ。パトカーの誘導こそないが、暮れゆく初夏の首都高に展開された物々しい光景は、その前年に来日したフォード大統領一行にも匹敵するものだった。

僕らがホテルに到着したのは彼らの30分ほど後だった。「もうすぐだな」と大野が言った。時計を見ると8時半を回っていた。「ああ」と僕は答えた。アリの記者会見がホテルの一室で予定されていた。もうすぐアリを自分の間近で見れる。アリの言葉が聞ける。そう思うと僕の胸は異様に高鳴った。

だが、記者会見は一向に開かれなかった。夕刊紙記者である大野は悠然と構えていたが、僕は焦った。運動面の最終版の締め切り時間は11時15分である。10時半を回った頃、新日本プロレスの新間本部長からやっと、「会見が11時に行われる」という発表があった。僕は会社に連絡を入れた。「解った。締め切りを延ばす。11時15分になったら、カラで原稿を送れ。その時はオレが受ける」。電話の向こうからデスクの甲高い声が響いてきた。カラとは取材したことを原稿用紙に書かずに、送りながら文章を考え、考えながら文章を送ることである。僕は慄然とした。まだ駆け出しだった僕に原稿をカラで送ることなど出来るはずがなかったからだ。しかし残りの時間を考えれば外に方法はなかっ た。

11時を遅れること5分。アリ一行が姿を見せた。用意された席はせいぜい5つ程だったが、アリに従ってきた男たちを数え上げるのは至難の業だった。会見はちょうど11時15分に始まった。僕は会見場を飛び出すと近くに設置された電話に走った。「今からなんです」。僕の言葉にデスクがすかさず応じた。「そこから通訳の声はきこえるな」。「多分」。僕が答えるとデスクが言った。「その声をそのままオレに伝えろ」。やがてマイクを通じた通訳の声がかすかに僕の耳に入ってきた。僕は夢中で電話越しにデスクに伝えた。

会見は40分に及んだ。その10分後に再び電話をかけた僕に、デスクの労をねぎらう言葉が返ってきた。「それでだ」とデスクは続けた。「明日のアリの予定はどうなっている」。僕は傍らにいた大野の言葉を繰り返した。「朝の4時?場所は皇居の回りか。ずいぶん早い時間にロードワークやるんだな。どうする。会社で仮眠取るか。サウナに行きたいんなら、それでもいいぞ」。デスクが欠伸をこらえているような声で言った。

これから原稿にかかる大野と別れた僕は、一人で酒場に入った。オレにとって、今日という日は何だったのか。「生原稿も書かず、アリに接しもしなかった」。そう考えると飲まずにいられなかった。バーボンのストレートを喉に流し込みながら、デスクに伝えた内容を反芻してみた。しかし僕はほとんど覚えていなかった。バーボンのボトルの半分近くを僕の体内が吸収した時、窓の外がうっすらと明るくなった。僕はゆっくり店を出ると、割れそうな頭を抱えながら、タクシーを止めた。

既にアリは走り出していた。その光景を数台のテレビカメラが追っていた。僕はそれを見定めると、皇居の堀の淵で眠りに落ちた。

アリの練習場所に指定された、渋谷のセンタースポーツジムには百人以上の報道陣が詰め掛けていた。その人垣の向こうに、小柄な白人を含んだ褐色の集団がいた。“アリ・アーミー”といわれる男たちである。僕と大野はその小柄な白人に近づいた。大野が笑みを浮かべて右手を差し出すと、小柄な白人も愛想よく応じた。彼がアリをベストの体調にもっていける唯一の男、すなわちアンジェロ・ダンディーだった。「じきにアリはくるよ」。世界一のトレーナーは気さくにそう言った。

「アリのロードワークはどうだった」。大野が、僕に突然尋ねた。「話しただろ」。不機嫌そうに答えた僕に大野がきつい口調で言った。「聞いてない。寝てないのはお互い様だ。苛立つなよ、相棒」。僕は警官に起こされるまで眠っていたことを隠し、嘘の報告をした。

午前10時に南青山の新日本プロレスの事務所で、アリと猪木のその日のスケジュールが発表されることになっていた。従ってアリのロードワークに付き合わなければ、取材者の一日は朝の10時から始まることになる。スポーツ紙のボクシング担当者の誰もが、ロードワークの取材は入社したての、新米記者に任せていた。そして僕の一日も翌日からは朝10時から始まるはずだった。

「お!」という歓声と共に奥のスペースで柔軟体操をしていたアリが、ジムフロアに顔をだした。4月30日にジミー・ヤングを下し、6度目の防衛戦をクリアしたばかりのアリの体は、34歳という年齢が信じられない程、美しく輝いていた。そして僕が12年も前から憧れていた男は、今、紛れもなく僕の目の前に存在していた。

ロープスキッピング、シャドーボクシング、マスボクシング・・・・。アンジェロ・ダンディーの見守る中で、アリは虚ろとさえ思える眼差しで、淡々とスケジュールをこなしていった。僕らが取材を許可されている時間は午後4時までだった。以後は猪木対策の秘密練習に費やす、という名目で取材は制限されていたのである。その4時が近づいたとき、アリが突然、大声で何かを言った。僕にもその言葉の意味は分かった。「イノキ、イノキ、どこにいる」―するとリングの外にいた銀髪の男がアリの言葉に答えて言った。「偉大なる男よ。あんたは猪木をどうしたいのだ」。「あいつの腕をへし折ってやる。殺してやる。オレは地上最強の人間なのだ」。アリが答えると、別の場所から2人の黒人が声を 揃えていった。「そうだ。お前は最強なのだ。お前はアラーの神のためにも勝たなくてはならない」。黒人の一人は試合の度にアリのセコンドを務めるブンディーニ。そして銀髪の男はアリのプロレスの指導役の、日本にはなじみの深いあのフレッド・ブラッシーだった。

僕はこの光景を眺めながら、アリの自伝の一文を思い起こしていた。「オレが相手をののしり、わめきちらせば、回りにいる人間は一人残らず大喜びする。しかし、オレは心の中で泣いているんだ」―。そこには虚像と実像を使い分けるアリがいる。が、見方を変えれば虚像と実像の狭間で揺れ動く、アリの心が見えてくる。

僕はセンタースポーツジムを後にすると、連載と生の原稿を書くために喫茶店を探した。その時、煙草屋の店頭に置いてあるN紙が目に留まった。N紙を買って喫茶店に入った僕は、大野の署名がある記事を読んで愕然とした。「アリを支える男たち」と題する囲み記事の中に「アリを支配している人物」がつぶさに紹介されてあったのである.

|

| つづく |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丸山幸一の

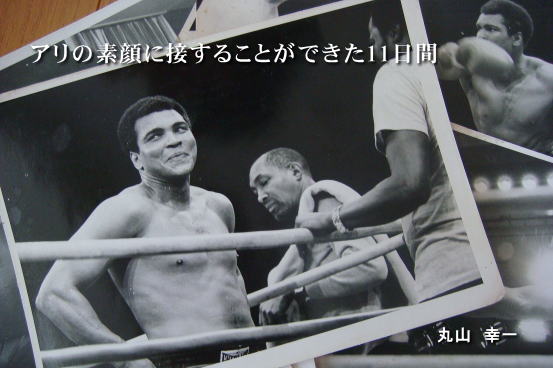

『アリの素顔に接することができた11日間』 |

| -1- |

|

|