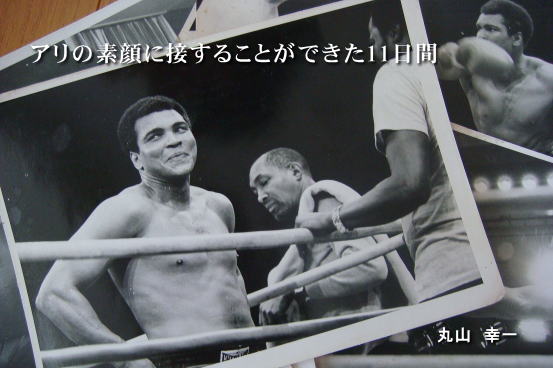

Reportage ボクシングルポ Reportage ボクシングルポ

|

|

-4- |

宿舎の京王プラザにアリを訪ねることになった大野と僕は、午後8時にホテルのロビーで待ち合わせた。

アリが泊まっている最上階スィートルームは、猪木側の計らいで、アリが来日する直前にその豪華な客室を見学させてもらっていた。

「フロントを通さずに行こう」と大野が言った。

乗り込んだエレベーターの中で大野が言った。

「入れてくれると思うか」

静まりかえったエレベーターの中で大野は意外な言葉を口にした。振り返った僕の目の中に大野の脅えた表情が飛び込んできた。

「俺達にはアンジェロ・ダンディとワリ・モハメッドというアミーゴがいるじゃないか」。

僕はほんの数時間前に大野が言った言葉を意地悪く繰り返した。「へ」。返事ともつかない声を発する大野に、僕は2週間にも及ぶ彼との「共闘」の中で初めて密かな優越感を覚えていた。

けれどもエレベーターのドアが開いてから、僕の記憶は何故か途切れている。気が付いた時にはアリの部屋の前に佇んでいた。つまり「いざ突入」という段になったら、僕は緊張のあまり、何が何だかわからなくなってしまったのである。僕は当時、所属していた新聞社の紙面に、こんなふうに書いている。

「アリの客室のドアを破れかぶれにノックしていた私だったが、まもなくドアは音もなく開いた。いや、誰かが開けてくれたのだ。勢い込んで中に入ろうとした私とカメラマンの耳に飛び込んできたのはピアノの音色だった。『なかなかアリのピアノも上手いものだろう?』そう話しかけてきたのは、アリのトレーナーのアンジェロ・ダンディーだった。我に返った私は、アポイントメントも得ずに突然訪問した非礼を詫びた。『ついさっき、君たちのお仲間を部屋に招き入れたところだよ』。アンジェロは笑いながら言った。部屋の中を覗き込むと、アリの傍らでピアノに聞き入っているのはS紙の記者とカメラマンだった・・・・」。

要するに、僕らと同じことを考え、決死の覚悟でアリの部屋のドアをノックした先客がS紙の連中だったのだ。彼らは、中に通された僕たちを、不快な表情を隠さずに見据えた。考えれば当然だろう。おそらくS紙だけの特ダネであったはずの「潜入ルポ」が僕らの闖入で、パーになってしまったからだ。大野はアンジェロに尋ねた。

「アリはいつでもこんなに気さくに、我々のようなマスコミを招き入れるのですか」。

「アメリカではこうはいかない。他の国でも、毎日、ひっきりなしに押しかけてくるマスコミを捌くのが大変なんだ。でも日本人でプライベート・タイムに訪ねてきたのは、君たちが初めてだった」。

アンジャロが機嫌よく答え

「アリのピアノタイムが終わったから、君たちに20分間、アリに質問する時間を提供しよう」。

僕らとS紙の2人に向かってそう言った。

いざとなったら、気の利いた質問が思い浮かばなかったS紙の連中からバトンタッチされた僕らは、あらかじめ用意していた問いを矢継ぎ早に浴びせた。といっても質問したのは3年間の米国生活経験のある大野だったけれども。

――ローマ・オリンピックで得た金メダルを何故あなたは川に投げ捨てたのか?

アリが目をまん丸に見開いて、茶目っ気たっぷりに答えたのは、この質問を投げかけたときだった。

「ちょっと待ってくれ。誰からそんな話を聞いたんだい」。

アリが言った。

「それは、誰でも知っている有名な逸話ですから」。

大野の言葉にアリはこう応じた。

「僕もそんな話を読んだことがある。ひょっとしたら僕の自伝だったかもしれない」。

傍らにいたアンジェロたちが大声で笑った。その姿を横目で見ながらアリは一転してまじめな表情で続けた。

「真相を教えてあげよう。実はなくしたんだ。情けない話だがそれが真実さ」

アリが打ち明けた「真実」に戸惑いながら、僕らは質問を続けた。

――あなたはリングだけでなく、あらゆる所で戦いを続けてきた。その戦いとはアラーの神の命なのか?

「世界中の人類は皆兄弟なのは、イスラム教だけ。私の本当の姿は僧侶なのだ。したがって私の戦いは聖戦以外の何ものでもない。ただ私は日本ほど平和な国を知らない。日本人の法を守る態度を世界中が真似たら、世界は平和になるだろう。だから猪木がその日本人であることを考慮し、今度の戦いで私は、彼に軽いケガしか負わせないつもりだ。そして彼の美しい妻と共に試合後、食事をするだろう」

(注*それから35年経った今、日本は犯罪が急増し、猪木の美しい妻の倍償美津子さんとはとっくに離婚してしまっている)

アンジェロが僕らに許してくれた20分はとっくに過ぎていた。僕らが広大な客室でアリと過ごした時間は1時間に及んだ。

満ち足りた気持ちでアリの部屋を出た僕らは、S紙の記者に改めて名刺を渡し、後から押しかけることになった無礼を詫びた。

「いやあ、あんたたちのお陰で俺達も色々話を聞けたから」。

S紙の記者は人の良さそうな笑顔を浮かべ「お互いいい記事、書きましょう」と手を差し出してきた。先客がいたことは僕らも計算外だったが、大成功に終わった一日が僕を、幸福な気持ちにしていた。だが、その幸福感は、その4日後に行われた「世紀の決戦」で粉々に砕かれてしまうのである。

|

| つづく |

|

|

|

|

|

|