Reportage ボクシングルポ Reportage ボクシングルポ

|

|

-1- |

アメリカのメディアによって、モハメド・アリが、20世紀を彩った全スポーツの中で「最も偉大な選手」に選ばれたというニュースに、共感を覚えたボクシングファンは多かったに違いない。何故、アリはマイケル・ジョーダンよりも或いはジョー・ルイスよりも偉大なのか。それを彼の飛び抜けたカリスマ性に求めるのは、至極妥当な見方だろう。

ベトナム戦争への徴兵を拒否し、世界ヘビー級王座を剥奪されてもなお自らの意思を曲げず、その結果として3年半に及ぶブランクを作りながら、さらに32歳にして5年7ヶ月振りに王座に復帰。39歳でリングを去るまで20年間にわたって「アリ時代」を築いた功績は万人の知るところであり、それ故にこそ彼は他の追随を許さないカリスマなのだった。

このアリに敢えて汚点を探すとすれば、1976年6月26日に我が国の日本武道館で行われ「世紀の茶番劇」と酷評された、アントニオ猪木との異種格闘技に応じたことかもしれない。ただ我々日本のボクシング・マスコミにとって、自らの偉大な伝説をすでに築き上げていた現役王者のアリを、直に取材できることは記者冥利に尽きる喜びであった。当時、今はなき首都圏ローカル新聞の運動部に在籍していた僕は、その取材をデスクから仰せつかった。アリが来日する5日前から連日、連載物を一本、来日してからは併せて当日の生原稿、というのがデスクの要求だった。しかも取材を担当するのは僕一人。アリを取材できる喜びに浸っていたまだ駆け出しの記者は、一気に奈落の底に落とされた。ただ

、その僕が幸運だったのは、同じような立場にあった、英語も堪能なN紙の大野とタッグを組めたことだった。

6月4日に行われた東京・南青山の「新日本プロレス協会」での取材打ち合わせの席で大野は僕に声を掛けてきた。「君、プロレスでは見ない顔だよね」。「力道山が死んでからプロレスなんて、見たこともない。従って取材をしたこともない」。憮然として答えた僕に大野は笑顔で続けた。「でもボクシングは好きなんだろ?」。僕が頷くと大野は嬉しそうに手を差し出してきた。こうしてプロレスに疎い僕と、あまりボクシングの取材経験がない大野との共闘が成立した。

アリの来日予定日は6月16日だった。その5日前の11日から連載を始めなくてはならない僕は、困惑していた。1964年4月にソニー・リストンを7回KOに下して世界王者について以来、アリは僕の最大のアイドルになっていた。しかし、僕のアリに対する知識はあくまで、衛星中継を通じて目にするアスリートしてのアリである。カシアス・クレイは何故、モハメド・アリになったのか。それさえも僕はよく知らなかったのだ。「72年の4月にアリは日本武道館でマック・フォスターとノンタイトルをやっているだろう。あのときアリを日本に呼んだ神彰にコンタクトを取れよ。彼ならアリの多くを知っているわけだから」。そう僕にアドバイスをしてくれたのは、社会部のデスクだった。やっと のことでコンタクトが取れた神彰は、しかし僕と大野の質問にほとんど何も答えてくれなかった。

「仕方がない。あまり接触したくなかったんだけど、骨董屋のヨッさんのところへ行こう。オレも部長にせっつかれているからね」。大野は僕の返事も待たずに公衆電話に向かって駆け出していった。赤坂のとらやで羊羹を買った僕らはタクシーを捕まえると、ヨッさんが住む西新宿のマンションへ向かった。「ヨッさんは昔、夜桜銀次とドスで渡り合った、と言われてる男でね。真意のほどは定かではないけれどね。ともかくそんな人間がある日、骨董に取り付かれて、以来、住む世界をかえちゃったんだ」。車中の大野は饒舌だった。「骨董ってのは死の世界なんだ。ひたすら壺を眺めて暮らし始めた男が、再び生臭い世界に戻れるはずがなかったんだ」。

さらに大野が言葉を継ぎかけた時、タクシーは目的地に着いた。僕らを出迎えたヨッさんは、小柄で貧相な老人だった。壺に囲まれた部屋に僕らを通したヨッさんは腰を下ろす間もなく言った。「僕は5年も前から大野にモーションをかけてるんですけどね。薄情な奴なんですよ大野は」。驚いている僕を無視するように、ヨッさんは大野に向かって言った。「アリね。この前、奴のプロモーターに壺を売ったばかりだ」。

ヨッさんは、骨董を介して驚くほど多くの人間に通じていた。「で、何が知りたいの」。「何でも知ってること教えてよ」。大野がせかすと「見返りは大きいよ」と笑いながらヨッさんの話が始まった。

「猪木とやるって話ね。あれは八田一郎のほら話から始まったんだよ」。羊羹を旨そうに一切れ口に運んだヨッさんは大野をチラッとみると、そう切り出した。八田一郎は当時日本アマレスリング協会の会長として、大きな権力を握っていた名物男だった。「八田がニューヨークかどこかのスポーツ関係者のパーティーでアリに出会ったんだね。するとアリが八田に言った、というんだ。“かねてから日本のレスラーと戦ってみたいと思っている。私と戦う勇気のある男がいたら私が100万ドルの賞金を提供しよう”とね。言ってみればアリの社交辞令のようなものだよ。これを帰国した八田が色んなところで喋ったのが猪木の耳に伝わったんだ。猪木は怒ってね。“日本人をなめている”ってわけさ」。延 々と続くヨッさんの話をまとめるとこうなる。

プライドを傷つけられた猪木は「じゃあオレが挑戦する」と意気込んだ。かくて米国のプロレス興行界の大立者であるB・マクマフォンに相談を持ちかける一方で、マレーシアで行われる、ジョー・バグナーとのタイトル戦に向かう途中で日本に立ち寄ったアリに、代理人を通じて挑戦状を叩きつけたのである。「まあここらへんはいかにもプロレスっぽいよね。その時、猪木側が提示したアリへのギャラが一千万ドル(当時のレートで約30億円)って話。これが本当ならアリも興味を覚えるさ。ところがアリの方は一旦承知しておきながら、すぐ忘れちゃったらしいんだ」。だが、話は猪木側の新間寿営業本部長と、ヨッさんが壺を売ったアリのプロモーターでリンカーン・ナショナル・プロのR・ホーン ズ代表の間で着々と進められていった。こうした経緯の末、1976年3月25日、この異種格闘技は正式に契約調印の運びとなったのである。

「ただ猪木が当初提示した一千万ドルのギャラは六百万ドルになっちゃったらしいけどね」。ヨッさんは楽しそうに笑いながら言葉を継いだ。「ギャラを半分近くにされて今度はアリが腹を立てた。そのアリが何故対戦を承知したのか。それはね、アリを支配している人間から、“それで手を打て”という命令が下されたからなんだ」。アリの金銭面を取り仕切るマネージャーは当然存在したはずだった。ではヨッさんが言った「カリスマ・アリを支配している人間」とは一体誰なのか。

「今度アリと一緒に来るはずだから、注意して観察してご覧よ。あたしの話は今のとこ、ここまでだ。これ以上喋るのは野暮ってものだからね」。ヨッさんの言葉を潮に僕らは西新宿のマンションを辞した。多くの情報を得ることが出来た僕は「これで連載を物に出来る」という安堵感で一杯だった。それにしてもアリを支配している人物とは一体誰なのか―。その謎を抱えながら僕らはアリの来日を待った。

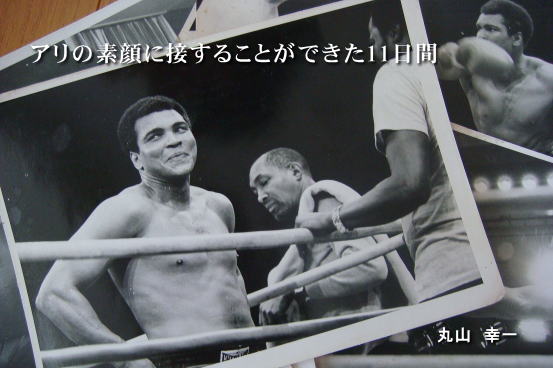

若かりし丸山記者が書いた当時の記事 |

| つづく |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丸山幸一の

『アリの素顔に接することができた11日間』 |

| -1- |

|

|