Reportage ボクシングルポ Reportage ボクシングルポ

|

|

-6-

最終回 |

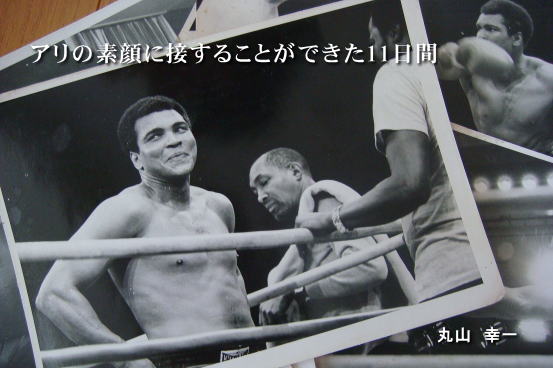

6月26日の「世紀の決戦」を控えた前日、アリは、計量を終えると、来日以来初めてといってもいい心安らかな一日を過ごした。その日は金曜日だった。つまりモズレムの総本山であるイスラム教の礼拝日だ。「オレの本当の姿は僧侶なのだ」。日頃からそう語っていたアリは、グレーのスーツに白のワイシャツ、ブルーと赤のチェックのタイで身を包み、世田谷区北沢の東京マスヂト教会へ向かった。

笑みも浮かべず、真剣な眼差しでモスクの中に入って行ったアリは、集まっていた50人程の信者をかき分けて最前列に腰を下ろすと約40分間、深い祈りを捧げた。礼拝後に「世界最大のスターをこのモスクに迎えたことをアラーに感謝したい。我々と肩を並べて真剣に祈るアリの姿こそ、真の信者の姿なのです」。シェーク・サミエル僧侶の歓迎の言葉に、アリはさかんに照れながら言葉を返した。「今日ここに集まった信者の中で最も心の貧しいものは私なのかもしれない。その私に出来る唯一のことは世界の平和について祈りを捧げることだけなのです」。モスクを去る際、アリに信者の一人が声をかけた。「あなたがアラーの神と共にある以上、明日の試合は必ず勝利を得るでしょう」。その語りかけ

にアリは初めて笑みを浮かべると「ありがとう」と静かに答えた。

アリはこうした一日を送った後、1976年6月26日、午前11時50分、猪木との戦いの時を迎えたのだった。

しかし猪木が数ヶ月にわたって準備し、僕たちマスコミがこぞって11日間の密着取材を試みた「世紀の決闘」の試合は惨憺たる内容だった。僕は35年前にかつて自分が所属していた新聞社に掲載した原稿のスクラップを資料代わりにこの文章を書いてきたのだが、肝心の試合に関する原稿は手元にない。実は破り捨ててしまったのである。

新聞記者という種族は概ね自惚れ屋が多い。毎日のように原稿を書かされ、他者との特ダネ競争を強いられ、その上デスクにこき下ろされながら、それでも耐えていくには、自分の神経を鈍らせ、自惚れる以外に方法がないからだ。ある者は文章を書く早さを誇り、ある者は自分の豊富な人脈を自慢し、ある者は自分の華麗な文体に、記者としての拠り所を見いだす。換言すれば、自惚れは記者として切羽詰まった自己防衛手段なのである。

僕もまた例外ではなかった。密かに自分の記事を読み返しては、悦に入り「自分の能力を正当に評価しないのは、あのデスクこそが愚鈍だからだ」と確信に満ちた笑いを浮かべていたのだった。その僕が自分の原稿を破り捨てたのは、惨憺たる試合の内容のせいではなかった。その惨憺たる試合内容以上に自分の原稿が惨憺たる出来だったからである。つまり僕は、与えられた時間の中で「アリ―猪木」の異種格闘技を全く表現出来なかったのだ。

試合は当時のボクシングの世界戦同様、15ラウンド制でレフェリー、ジャッジの3人がラウンド毎にポイントを付けその集計で、或いはKOで勝者が決まる方法だった。世界最速のアリのジャブが猪木に決まれば、猪木の細いアゴはひとたまりもないはずである。しかし、アリのパンチをかわした猪木が一転して、許されたプロレス技で攻めれば、今度はアリが持ちこたえられるはずがない――誰もがそう考え、11時50分のゴングを固唾を飲んで待っていたのである。

が、アリのジャブを猪木が距離を取ってよけ、タックルを試みる猪木をアリがステップでかわす、といった光景が見られたのは2回までだった。マットに寝転がった状態でひたすらローキックでアリの太股を攻める戦法を猪木が取り始めたのは、3回からだった。そしてアリといえば、寝転んだ猪木を上から見下ろしながら、手ごわい獲物に出会った熊のようにぐるぐる回り、時折、無策に猪木のキックをもらっている。まるで繰り返しみるビデオテープのように、そんな状態が15ラウンドまで続いたのである。そして判定は三者三様の引き分けであった。

翌朝の新聞はこの試合をこぞって「世紀の対決ならぬ世紀の茶番劇」といった見出しで徹底した非難の記事を書き立てた。「緊迫した好試合」と好意的な見出しを打ったのは東京スポーツだけであった。

そして僕だが、帰社して1時間近くも苦慮した揚げ句、非難も皮肉も交えない内容の原稿に仕上げた。「これはある意味で紛れもない真剣勝負である。例えば長い長い時間の経過の後、一瞬にして勝負が決してしまう、剣豪同士の果し合いのように・・・」。たしかそんな風な内容だったと思う。

この原稿を読んで笑い出したのが、以前プロレスを担当していた運動部長だった。その笑いの後に痛烈な罵倒が待っていた。「馬鹿言うんじゃないよ。何が真剣勝負だ。あれは高い金払って猪木が呼んだのに、ボクシングのプライドだか何だか分からんけど、プロレス流のシナリオを拒否したアリが馬鹿なだけなんだ。お前、ずっとくっついて取材してそんなことも分かんなかったのか。実も蓋もないような原稿書きやがって」

運動部長の見方は全くの見当はずれだったが、しかしあの試合が「剣豪同士の真剣勝負」とは似ても似つかない代物だったのも確かだった。結論から言えば、イメージが傷つくことを恐れたアリ側、というより、彼の事実上の支配者である、ハーバード・モハメッドが、猪木のプロレス技の殆どを禁じることを条件に試合に応じた結果だった。プロレス技を禁じられた猪木にとって、取れた唯一の方法が寝転んで、アリのパンチを封じることだったのだ。しかし当時、僕ら取材陣には一切ルールの内容の詳細は知らされていなかったのだ。

運動部長がうなだれている僕にさらに追い打ちをかけた。「今出てきた通信社の原稿読んでみろ。皮肉たっぷりで面白いだろう。お前の代わりにこれ使うからな」。結果的に僕の原稿は翌日の紙面に掲載された。「3週間も一人で頑張った人間が書いた原稿を、あなたは通信社の記事に代えるんですか」と、いつも僕とは反りが合わなかったデスクが強硬に主張してくれたからだった。有難かったが、僕の心は複雑だった。あの部長の言うように、記事を差し替えてもらった方が、僕の自己嫌悪の度合いは少なかったことだろう。

僕の原稿を載せることが正式に決まった頃、大野から電話があった。大野は上機嫌に言った。

「やっと地獄から開放されたんだ。これから2人だけの打ち上げをやらないか」。僕に異論があるはずもなかった。僕は逃げるように社を出ると、大野が指定してきた場所に向かった。考えれば、僕は3週間、休みを取っていなかった。報道記者としては、決して珍しいことではなかったが、アリが来日してから僕が自宅に帰れたのは1日だけだった。

大野と会った僕が、まずヨッさんを訪ね、協力してもらった礼を言うと、酒場に向かった。「たまんないな。今日は、とことん飲むぞ」。大野は席についたホステスに、この半月の間にあった出来事を吹聴し「アリのアミーゴ」を何度も強調して、女たちをウンザリさせていた。それでも大野は心底から「今」という時間を楽しんでいた。僕もこの時間を心待ちにしていたはずだった。しかし、文字通り「地獄の日々」から開放されたというのに、僕は自分を解放できないでいる自分を感じていた。「もう一軒いくぞ」。立ち小便をしながら喚いている大野から隠れるように僕はその場を去ると、タクシーを停めた。

とにかく一人になりたかった。

一人になると痛烈な空しさに襲われた。夜が白けて来たころ、僕は皇居の堀に向かった。アリが来日した翌朝、ロードワークを見届けずに眠りに落ちた堀に座ってみた。それがたった11日前の出来事だったのに、僕には半年も前のことのように思えた。「ウワアー」と僕は叫んだ。その直後に涙が出てきた。涙はなかなかとまらなかった。日が昇り始めたのを合図に僕は歩き始めた。足は何故か会社が近くにある新橋駅に向かった。もう新聞が売店に出ていた。僕は自分の記事が載っているはずの新聞を買った。記事はちゃんと載っていた。内容も読まずに僕は新聞をゴミ箱に捨てた。こうして僕とアリの11日間は終わった。

世紀の戦いは、本当の真剣勝負だったのか…

|

|

了 |

|

|

|

|